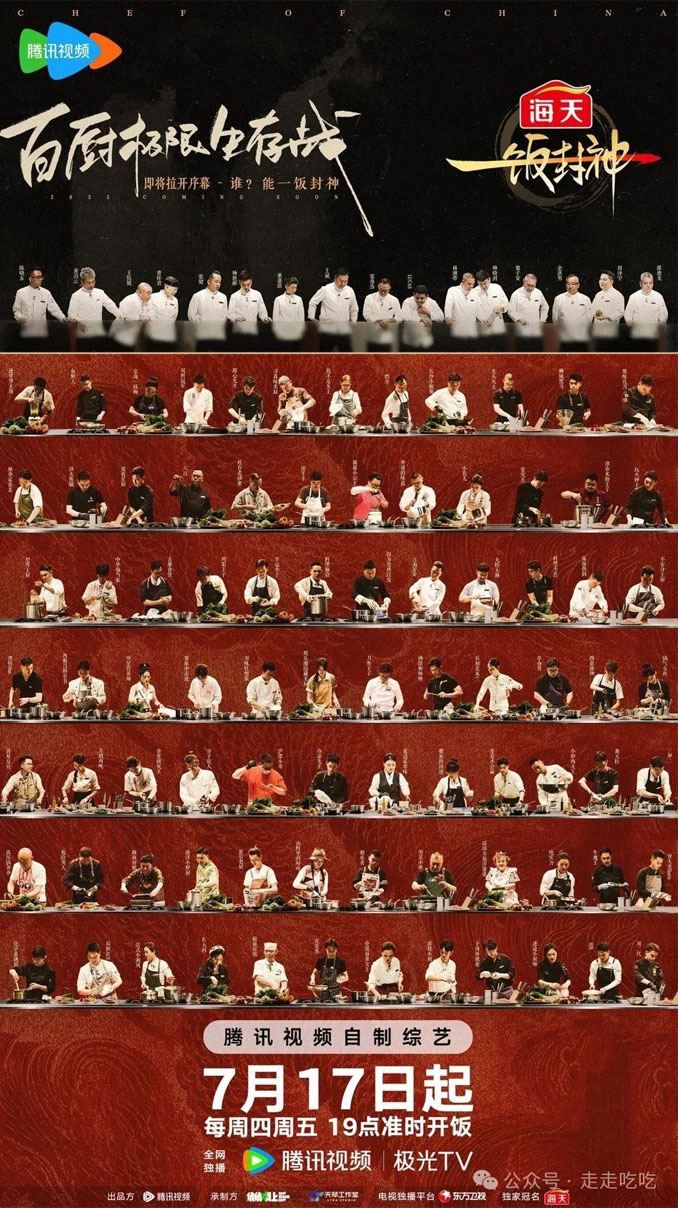

也聊《一饭封神》

吃吃君

餐厅·

China 中国 Hong Kong 香港

几个月前听说腾讯在拍《一饭封神》,陆续发现很多熟识的厨师朋友们都参与了这个节目,后来发现原来Vicky(郑永麒)是评审之一,而David Lai(黎子安)竟然是参赛选手!见到这么多朋友参加,不由得期待起最后的呈现效果。

原本有设计感的走廊硬生生插入了几不和谐的广告柱

日本东京薪鸟新神户最后的炒饭便是用滤兜炒的

前几日David在盐焗鸡上插了根蜡烛祝我生日快乐,那我就祝他在《一饭封神》玩得开心吧!

7月日 发表于《大公报》副刊

本篇发表于《大公报副刊》之书影

如果您觉得此文章对你有帮助,记得打赏哟

推荐

更多推荐

文章订阅

文章订阅